En los días 10 y 11 de septiembre se llevó a cabo el XI congreso de la Cámara Colombiana de la Energía: ‘Retos Actuales y Futuros para la Sostenibilidad del Sector Energético’, por primera vez la Cámara y como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, realizamos la medición de la huella de carbono generada por este evento.

El Dr. Carlos Zarruk, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, dio apertura al congreso destacando el evento como un espacio de análisis y discusión sobre los retos y la sostenibilidad del sector eléctrico. Resaltó que los profundos y positivos cambios del sector en las últimas tres décadas son producto de un entorno regulatorio estable que ha impulsado la inversión privada, la competencia y la diversificación de la matriz energética.

El Dr. Carlos Zarruk, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, dio apertura al congreso destacando el evento como un espacio de análisis y discusión sobre los retos y la sostenibilidad del sector eléctrico. Resaltó que los profundos y positivos cambios del sector en las últimas tres décadas son producto de un entorno regulatorio estable que ha impulsado la inversión privada, la competencia y la diversificación de la matriz energética.

En su discurso hizo un recuento histórico de la transformación del sector desde la crisis de 1992, provocada por la baja inversión y la ineficiencia de la gestión pública. Esta crisis llevó a las Leyes 142 y 143 de 1994, que reformaron el sector, aboliendo el monopolio estatal y permitiendo la entrada de inversión privada. Esto sentó las bases para el crecimiento y modernización del sistema.

Como avances, recalco que el país logró aumentar significativamente la capacidad instalada, la demanda y el acceso a la energía, conectando a más del 97% de los hogares. Se diversificó la matriz energética con la incorporación de fuentes renovables y se invirtieron más de 140 billones de pesos, y señaló que, a pesar de los logros, el sector enfrenta grandes desafíos. La crisis financiera de empresas distribuidoras, la incertidumbre regulatoria y la necesidad de una expansión de la matriz energética que priorice el análisis técnico, son cruciales para garantizar la sostenibilidad y seguridad del suministro, especialmente en la región Caribe, donde la situación es crítica.

El Dr. Zarruk concluyó su discurso destacando la importancia de que las decisiones en el sector se basen en análisis técnicos sólidos para equilibrar la sostenibilidad financiera, los costos para el consumidor y la transición energética justa y avanzada que necesita el país.

El congreso inició con la temática: Situación Actual del Sector Energético y la Visión de los Principales Gremios del Sector, espacio en el que estuvieron presentes:

La Dra. Natalia Gutiérrez, Presidente Ejecutiva de Acolgen, quien concluyó que Colombia está perdiendo la confiabilidad energética, a pesar de haberla mantenido históricamente. La clave para recuperarla radica en la expansión de la oferta a través de la construcción de nuevas plantas de generación que aporten energía firme, es decir, que puedan garantizar el suministro de manera constante. Para lograr esto, es fundamental mitigar la incertidumbre normativa y crear un entorno que fomente el desarrollo de nuevos proyectos de generación de todas las tecnologías.

La Dra. Natalia Gutiérrez, Presidente Ejecutiva de Acolgen, quien concluyó que Colombia está perdiendo la confiabilidad energética, a pesar de haberla mantenido históricamente. La clave para recuperarla radica en la expansión de la oferta a través de la construcción de nuevas plantas de generación que aporten energía firme, es decir, que puedan garantizar el suministro de manera constante. Para lograr esto, es fundamental mitigar la incertidumbre normativa y crear un entorno que fomente el desarrollo de nuevos proyectos de generación de todas las tecnologías.

Por su parte el Dr. José Camilo Manzur, Presidente de Asocodis brindó un panorama sobre el sector y el reto que hoy enfrentan las empresas destacando la preocupación por la suficiencia y liquidez del sector, evidenciada por un déficit significativo en la opción tarifaria y los subsidios, que impacta la viabilidad de las empresas y el riesgo de afectación en las facturas de los usuarios. También subrayó la necesidad de una remuneración eficiente y sostenible en distribución y comercialización para garantizar la prestación del servicio. En cuanto a la transición energética, El Dr. Manzur enfatizó que no solo se trata de descarbonizar, sino también de descentralizar y digitalizar, empoderando al usuario. Finalmente, recalcó la importancia de un marco institucional sólido y la designación de comisionados en propiedad en la CREG para avanzar en la confianza y seguridad jurídica del sector.

Por su parte el Dr. José Camilo Manzur, Presidente de Asocodis brindó un panorama sobre el sector y el reto que hoy enfrentan las empresas destacando la preocupación por la suficiencia y liquidez del sector, evidenciada por un déficit significativo en la opción tarifaria y los subsidios, que impacta la viabilidad de las empresas y el riesgo de afectación en las facturas de los usuarios. También subrayó la necesidad de una remuneración eficiente y sostenible en distribución y comercialización para garantizar la prestación del servicio. En cuanto a la transición energética, El Dr. Manzur enfatizó que no solo se trata de descarbonizar, sino también de descentralizar y digitalizar, empoderando al usuario. Finalmente, recalcó la importancia de un marco institucional sólido y la designación de comisionados en propiedad en la CREG para avanzar en la confianza y seguridad jurídica del sector.

A su vez, el Dr. Jorge Durán, Gerente de Regulación de Naturgas, subrayó el papel fundamental del gas natural como eje de la transición y seguridad energética en Colombia. Se destacando su impacto económico, representando el 1% del PIB de la industria de hidrocarburos y generando más de 100.000 empleos. Un punto clave es la contribución del gas natural a la reducción de la pobreza energética, con un 85% de usuarios residenciales en estratos bajos, y su rol en la descarbonización a través del gas natural vehicular y el desarrollo de gases renovables como el biometano y el hidrógeno verde. Sin embargo, la presentación también alerta sobre el déficit de gas firme proyectado a partir de 2026, enfatizando la urgencia de proyectos estratégicos en exploración, producción e infraestructura para asegurar el abastecimiento y la viabilidad del sector. Finalmente, resaltó la importancia del gas natural para la seguridad alimentaria, impulsando la autosuficiencia en fertilizantes.

A su vez, el Dr. Jorge Durán, Gerente de Regulación de Naturgas, subrayó el papel fundamental del gas natural como eje de la transición y seguridad energética en Colombia. Se destacando su impacto económico, representando el 1% del PIB de la industria de hidrocarburos y generando más de 100.000 empleos. Un punto clave es la contribución del gas natural a la reducción de la pobreza energética, con un 85% de usuarios residenciales en estratos bajos, y su rol en la descarbonización a través del gas natural vehicular y el desarrollo de gases renovables como el biometano y el hidrógeno verde. Sin embargo, la presentación también alerta sobre el déficit de gas firme proyectado a partir de 2026, enfatizando la urgencia de proyectos estratégicos en exploración, producción e infraestructura para asegurar el abastecimiento y la viabilidad del sector. Finalmente, resaltó la importancia del gas natural para la seguridad alimentaria, impulsando la autosuficiencia en fertilizantes.

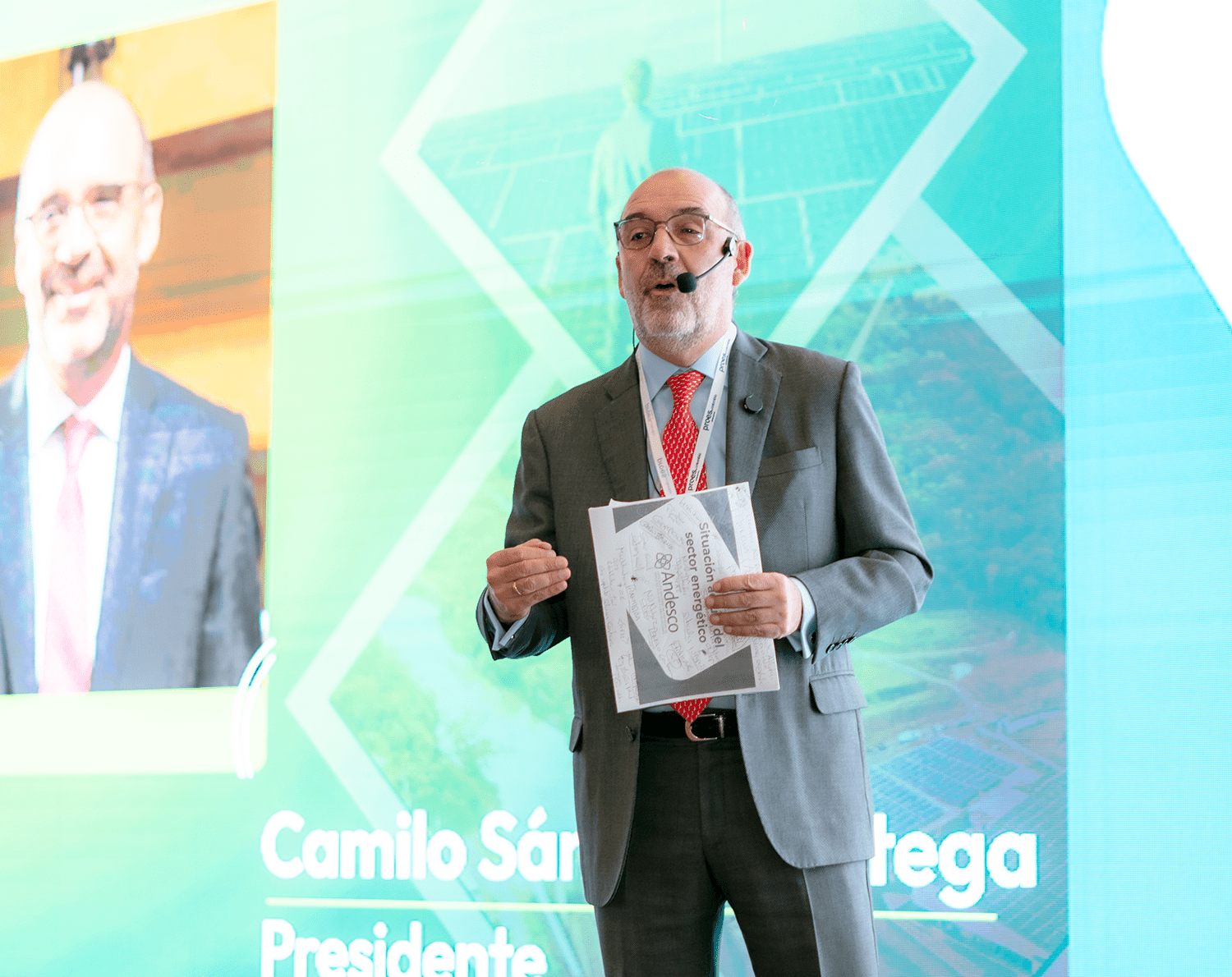

De otra parte, el Dr. Camilo Sánchez Ortega, Presidente de Andesco, abordó la crítica situación actual del sector energético colombiano, destacando desafíos en el abastecimiento de energía eléctrica y gas natural, quien proyectó un déficit de energía firme a partir de 2026 y un faltante significativo de gas natural para el mismo año, lo que exige acciones urgentes en generación, transmisión y exploración. Además, denunció la fragmentación institucional, la falta de nombramientos en la CREG y la desarticulación interinstitucional, factores que afectan la seguridad jurídica y la consecución de proyectos. Finalmente, desmintió mitos sobre la reforma tributaria, argumentando que gravar más al sector energético aumenta costos operativos, reduce la inversión, impacta negativamente las tarifas de los usuarios (especialmente los más vulnerables) y desacelera la transición energética, en lugar de incentivarla o generar mayor apoyo social.

De otra parte, el Dr. Camilo Sánchez Ortega, Presidente de Andesco, abordó la crítica situación actual del sector energético colombiano, destacando desafíos en el abastecimiento de energía eléctrica y gas natural, quien proyectó un déficit de energía firme a partir de 2026 y un faltante significativo de gas natural para el mismo año, lo que exige acciones urgentes en generación, transmisión y exploración. Además, denunció la fragmentación institucional, la falta de nombramientos en la CREG y la desarticulación interinstitucional, factores que afectan la seguridad jurídica y la consecución de proyectos. Finalmente, desmintió mitos sobre la reforma tributaria, argumentando que gravar más al sector energético aumenta costos operativos, reduce la inversión, impacta negativamente las tarifas de los usuarios (especialmente los más vulnerables) y desacelera la transición energética, en lugar de incentivarla o generar mayor apoyo social.

Dra. Sandra Fonseca, Directora Ejecutiva de Asoenergía, destacó la crítica situación de la oferta energética en Colombia, señalando que la generación actual no garantiza la confiabilidad necesaria y que los escenarios de expansión no se están materializando. Enfatizó la insuficiencia de gas natural para la generación en condiciones críticas y el retraso en obras clave de transmisión y subtransmisión, lo que limita el crecimiento de la oferta y la demanda. Ante este panorama, Asoenergía propuso acciones como un mercado spot sujeto a reserva suficiente, la participación directa de los usuarios en el mercado, el cumplimiento de garantías por incumplimientos en la puesta en operación, el apoyo a la autogeneración, la remuneración por atributos solo al cumplimiento de metas y la unificación de criterios de confiabilidad para electricidad y gas natural.

Dra. Sandra Fonseca, Directora Ejecutiva de Asoenergía, destacó la crítica situación de la oferta energética en Colombia, señalando que la generación actual no garantiza la confiabilidad necesaria y que los escenarios de expansión no se están materializando. Enfatizó la insuficiencia de gas natural para la generación en condiciones críticas y el retraso en obras clave de transmisión y subtransmisión, lo que limita el crecimiento de la oferta y la demanda. Ante este panorama, Asoenergía propuso acciones como un mercado spot sujeto a reserva suficiente, la participación directa de los usuarios en el mercado, el cumplimiento de garantías por incumplimientos en la puesta en operación, el apoyo a la autogeneración, la remuneración por atributos solo al cumplimiento de metas y la unificación de criterios de confiabilidad para electricidad y gas natural.

Finalmente se desarrolló el panel «Retos del Sector Energético Colombiano», que contó con la participación de los exministros Mauricio Cárdenas, Germán Arce y Tomás González, y fue moderado por el Dr. Manuel Maiguashca, abordó los desafíos más urgentes del sector. Los expertos se centraron en cuatro puntos clave: la compleja situación fiscal que afecta a la industria, la relación de confrontación entre el gobierno y el sector privado, el estancamiento de la transición energética en el país y la crítica situación financiera y operativa de la empresa Air-e en la Costa Caribe.

Durante el encuentro, los panelistas debatieron sobre la crisis de la institucionalidad energética, la viabilidad de una solución para la problemática de Air-e y la necesidad de reestructurar la matriz energética colombiana para asegurar la confiabilidad ante la creciente demanda. Además, se discutieron las posturas individuales de los exministros sobre el papel de Colombia en la transición energética global, la coordinación de grandes proyectos de infraestructura con las comunidades y las políticas de exploración de hidrocarburos. El panel ofreció una visión integral de los retos que el país debe superar para garantizar un futuro energético sostenible.

Dentro de la temática sobre Política y Regulación el Dr. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, ofreció un panorama crítico y retrospectivo del sector energético colombiano. Destacó cómo el país ha logrado mantener un sistema eléctrico confiable desde el apagón de 1992-1993, gracias a una inversión privada de aproximadamente $140 billones en los últimos 30 años, que incrementó la capacidad de generación y la cobertura. Sin embargo, advirtió sobre un inminente déficit de energía firme proyectado para 2026, exacerbado por el retraso en la ejecución de proyectos de transmisión y la falta de gas natural. Acosta criticó la situación financiera del sector debido a la deuda en subsidios y la incertidumbre institucional por la ausencia de comisionados en la CREG, enfatizando que la transición energética debe ser realista y considerar todas las fuentes para garantizar la confiabilidad del servicio y evitar futuros racionamientos, como ya se experimenta en regiones como la Costa Caribe.

Dentro de la temática sobre Política y Regulación el Dr. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, ofreció un panorama crítico y retrospectivo del sector energético colombiano. Destacó cómo el país ha logrado mantener un sistema eléctrico confiable desde el apagón de 1992-1993, gracias a una inversión privada de aproximadamente $140 billones en los últimos 30 años, que incrementó la capacidad de generación y la cobertura. Sin embargo, advirtió sobre un inminente déficit de energía firme proyectado para 2026, exacerbado por el retraso en la ejecución de proyectos de transmisión y la falta de gas natural. Acosta criticó la situación financiera del sector debido a la deuda en subsidios y la incertidumbre institucional por la ausencia de comisionados en la CREG, enfatizando que la transición energética debe ser realista y considerar todas las fuentes para garantizar la confiabilidad del servicio y evitar futuros racionamientos, como ya se experimenta en regiones como la Costa Caribe.

En la conferencia «La Regulación Frente a la Transición Energética en Colombia», el Dr. Antonio Jiménez, Director de la CREG, se refirió a los avances regulatorios clave para impulsar la transición energética. Destacó los resultados de las subastas de cargo por confiabilidad, la asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) para 2029-2030 con incentivos a la entrada temprana de proyectos y la participación de iniciativas sin capacidad de transporte asignada. También se refirió a las subastas de reconfiguración que suman 240 MW de energía solar. Además, el Dr. Jiménez abordó la simplificación de los procedimientos de conexión al SIN, el impulso a las comunidades energéticas, la flexibilización para la entrada en operación comercial de plantas solares y la propuesta de regulación para autogeneración remota y productores marginales. Finalmente, mencionó la propuesta de regulación de los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAEB) y los ajustes en el programa de generación para facilitar la operación de plantas variables.

En la conferencia «La Regulación Frente a la Transición Energética en Colombia», el Dr. Antonio Jiménez, Director de la CREG, se refirió a los avances regulatorios clave para impulsar la transición energética. Destacó los resultados de las subastas de cargo por confiabilidad, la asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) para 2029-2030 con incentivos a la entrada temprana de proyectos y la participación de iniciativas sin capacidad de transporte asignada. También se refirió a las subastas de reconfiguración que suman 240 MW de energía solar. Además, el Dr. Jiménez abordó la simplificación de los procedimientos de conexión al SIN, el impulso a las comunidades energéticas, la flexibilización para la entrada en operación comercial de plantas solares y la propuesta de regulación para autogeneración remota y productores marginales. Finalmente, mencionó la propuesta de regulación de los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAEB) y los ajustes en el programa de generación para facilitar la operación de plantas variables.

A su vez, el Dr. José Agustín Venegas Maluenda, exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile, presentó la experiencia de su país en el desarrollo de energías renovables. Destacó el crecimiento sobresaliente de la capacidad instalada en ERNC desde 2010, impulsado por incentivos regulatorios, reducción de costos y un gran potencial solar y eólico. Sin embargo, advirtió que el entusiasmo inicial llevó a un «cierre anticipado imprudente» de centrales a carbón y a problemas por congestión de líneas de transmisión y un exceso de generación solar en el norte, lo que generó vertimientos y crisis financieras en algunos proyectos. Las lecciones clave del caso chileno enfatizan la inevitabilidad de la transición a energías renovables por la lucha contra el cambio climático y la oportunidad de reducir costos y potenciar la industria. No obstante, subrayó la necesidad de prudencia en el abandono de combustibles fósiles, el fomento de la iniciativa privada con regulaciones equitativas que incentiven la competencia y la creatividad, y un rol del regulador como facilitador, no como planificador, para evitar desequilibrios en el mercado.

A su vez, el Dr. José Agustín Venegas Maluenda, exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile, presentó la experiencia de su país en el desarrollo de energías renovables. Destacó el crecimiento sobresaliente de la capacidad instalada en ERNC desde 2010, impulsado por incentivos regulatorios, reducción de costos y un gran potencial solar y eólico. Sin embargo, advirtió que el entusiasmo inicial llevó a un «cierre anticipado imprudente» de centrales a carbón y a problemas por congestión de líneas de transmisión y un exceso de generación solar en el norte, lo que generó vertimientos y crisis financieras en algunos proyectos. Las lecciones clave del caso chileno enfatizan la inevitabilidad de la transición a energías renovables por la lucha contra el cambio climático y la oportunidad de reducir costos y potenciar la industria. No obstante, subrayó la necesidad de prudencia en el abandono de combustibles fósiles, el fomento de la iniciativa privada con regulaciones equitativas que incentiven la competencia y la creatividad, y un rol del regulador como facilitador, no como planificador, para evitar desequilibrios en el mercado.

Por su parte, el Dr. Ángel Cárdenas Sosa, Gerente de Infraestructura para el Desarrollo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se centró en la «Transición Energética Justa» en la región. Destacó que América Latina y el Caribe tiene bajos niveles de emisiones de carbono por kWh generado y abundantes recursos energéticos, pero enfrenta desafíos como la necesidad de incrementar la inversión pública y mejorar el acceso a financiamiento climático. Señaló que la CAF busca apoyar esta transición con una estrategia que incluye el fortalecimiento patrimonial y planes estratégicos alineados con un modelo energético limpio, inclusivo y competitivo que respete las particularidades de cada país. Presentó un marco conceptual basado en soluciones tecnológicas, regulatorias, de mercado y financiamiento sostenible, así como una agenda para la transición energética justa. Finalmente, abordó las oportunidades de la transición, como la descarbonización con equidad y la reducción de la pobreza energética.

Por su parte, el Dr. Ángel Cárdenas Sosa, Gerente de Infraestructura para el Desarrollo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se centró en la «Transición Energética Justa» en la región. Destacó que América Latina y el Caribe tiene bajos niveles de emisiones de carbono por kWh generado y abundantes recursos energéticos, pero enfrenta desafíos como la necesidad de incrementar la inversión pública y mejorar el acceso a financiamiento climático. Señaló que la CAF busca apoyar esta transición con una estrategia que incluye el fortalecimiento patrimonial y planes estratégicos alineados con un modelo energético limpio, inclusivo y competitivo que respete las particularidades de cada país. Presentó un marco conceptual basado en soluciones tecnológicas, regulatorias, de mercado y financiamiento sostenible, así como una agenda para la transición energética justa. Finalmente, abordó las oportunidades de la transición, como la descarbonización con equidad y la reducción de la pobreza energética.

La Dra. Marta Aguilar Méndez, Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía – ACCE, abordó la «Dicotomía Regulatoria para la Competencia e Innovación Tecnológica» en el sector energético colombiano. Enfatizó que, a pesar de las leyes de 1994 que buscaban promover la competencia y la eficiencia, la regulación actual presenta barreras significativas que impiden el libre mercado. Resaltó problemas como el proteccionismo hacia los operadores incumbentes, la asimetría en las garantías financieras, la lentitud y las limitaciones del Sistema Centralizado de Información de Comercializadores de Energía (SICEP), la falta de oferta de proyectos de generación y transmisión, y la tramitología excesiva. Finalmente, concluyó que es imperativo que el regulador fomente la competencia y la innovación, protegiendo al mercado y no a los competidores, para asegurar una transición energética efectiva y una mayor participación de los usuarios.

La Dra. Marta Aguilar Méndez, Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía – ACCE, abordó la «Dicotomía Regulatoria para la Competencia e Innovación Tecnológica» en el sector energético colombiano. Enfatizó que, a pesar de las leyes de 1994 que buscaban promover la competencia y la eficiencia, la regulación actual presenta barreras significativas que impiden el libre mercado. Resaltó problemas como el proteccionismo hacia los operadores incumbentes, la asimetría en las garantías financieras, la lentitud y las limitaciones del Sistema Centralizado de Información de Comercializadores de Energía (SICEP), la falta de oferta de proyectos de generación y transmisión, y la tramitología excesiva. Finalmente, concluyó que es imperativo que el regulador fomente la competencia y la innovación, protegiendo al mercado y no a los competidores, para asegurar una transición energética efectiva y una mayor participación de los usuarios.

Finalmente, el Panel de Consultores moderado por el ex viceministro de energía, Dr. Miguel Lotero, reunió a los expertos Ángela Cadena, Carmenza Chahín y Juan Benavides para analizar los complejos desafíos del sector energético en Colombia. Los panelistas abordaron problemas críticos como la saturación de las redes de transmisión, los significativos retrasos en la entrada de proyectos de energías renovables debido a trámites ambientales y consultas previas, y la grave presión financiera sobre el sector, destacada por la crisis de empresas como Air-e y la creciente deuda del Estado por subsidios. También se discutió la parálisis institucional en el sector de hidrocarburos y la incertidumbre en torno al desarrollo de proyectos de gas, que contrasta con la creciente necesidad de importación de este recurso.

Finalmente, el Panel de Consultores moderado por el ex viceministro de energía, Dr. Miguel Lotero, reunió a los expertos Ángela Cadena, Carmenza Chahín y Juan Benavides para analizar los complejos desafíos del sector energético en Colombia. Los panelistas abordaron problemas críticos como la saturación de las redes de transmisión, los significativos retrasos en la entrada de proyectos de energías renovables debido a trámites ambientales y consultas previas, y la grave presión financiera sobre el sector, destacada por la crisis de empresas como Air-e y la creciente deuda del Estado por subsidios. También se discutió la parálisis institucional en el sector de hidrocarburos y la incertidumbre en torno al desarrollo de proyectos de gas, que contrasta con la creciente necesidad de importación de este recurso.

Durante la discusión, los expertos se enfocaron en preguntas cruciales para el futuro energético del país. Se debatió sobre la necesidad de destrabar los cuellos de botella en la infraestructura y la regulación, analizando si los ajustes principales deben ser en la gestión política o en la coordinación institucional. El panel también exploró el riesgo inminente de un «apagón financiero», considerando la sostenibilidad del sistema ante la quiebra de agentes clave. Finalmente, se analizó la postura del país frente al uso de hidrocarburos, y cómo la política energética puede conciliar la narrativa de la transición con la necesidad de garantizar la seguridad y la autosuficiencia energética.

El Dr. Javier Ortiz, Presidente de Schneider Electric Cluster Andino Norte, dio apertura a esta jornada con la conferencia ‘IA para la Optimización de la Infraestructura Energética’. En la que abordó la intersección entre la inteligencia artificial (IA) y la eficiencia energética, destacando que la IA es un motor de la revolución digital y la transformación energética, aunque su creciente consumo energético plantea un desafío. Sin embargo, enfatizó que la IA puede acelerar significativamente la eficiencia energética, ayudando a reducir emisiones y optimizar la demanda, superando los problemas que genera.

El Dr. Javier Ortiz, Presidente de Schneider Electric Cluster Andino Norte, dio apertura a esta jornada con la conferencia ‘IA para la Optimización de la Infraestructura Energética’. En la que abordó la intersección entre la inteligencia artificial (IA) y la eficiencia energética, destacando que la IA es un motor de la revolución digital y la transformación energética, aunque su creciente consumo energético plantea un desafío. Sin embargo, enfatizó que la IA puede acelerar significativamente la eficiencia energética, ayudando a reducir emisiones y optimizar la demanda, superando los problemas que genera.

A su vez el Dr. Javier Ricardo Ruiz, Head of Marketing and Sales de Hitachi Energy para Colombia y Ecuador, habló sobre la ‘Innovación Tecnológica y Digitalización para la Sostenibilidad del Sector’ y resaltó la necesidad de una inversión masiva en redes eléctricas ($9B para 2027) para integrar el 50% de energías renovables proyectado para 2050, abordando los desafíos de volatilidad y dispersión. Subrayó que las redes eléctricas modernas, con tecnología digital, electrónica de potencia y soluciones sostenibles, son esenciales para la estabilidad, confiabilidad y eficiencia.

A su vez el Dr. Javier Ricardo Ruiz, Head of Marketing and Sales de Hitachi Energy para Colombia y Ecuador, habló sobre la ‘Innovación Tecnológica y Digitalización para la Sostenibilidad del Sector’ y resaltó la necesidad de una inversión masiva en redes eléctricas ($9B para 2027) para integrar el 50% de energías renovables proyectado para 2050, abordando los desafíos de volatilidad y dispersión. Subrayó que las redes eléctricas modernas, con tecnología digital, electrónica de potencia y soluciones sostenibles, son esenciales para la estabilidad, confiabilidad y eficiencia.

‘Cómo Garantizar la Confiabilidad y Sostenibilidad del Sector a Corto y Mediano Plazo’ fue la presentación del Dr. Alejandro Castañeda, Director Ejecutivo de Andeg, quien destacó la importancia de la generación térmica para la estabilidad del sistema. Además resaltó la significativa inversión privada en el sector eléctrico (más de $140 billones) que ha permitido ampliar la capacidad de generación y la cobertura. No obstante, en su presentación alertó sobre un preocupante déficit de energía firme proyectado a partir de 2026, la escasez de gas natural y los constantes retrasos en proyectos de transmisión y generación. Indicó que un punto crítico es la deuda del gobierno en subsidios ($2.2 billones) que afecta la liquidez de las empresas y pone en riesgo el suministro de energía. Finalmente, analizó los impactos negativos de propuestas legislativas y decretos, como el anteproyecto de ley que trasladaría la deuda de la opción tarifaria a estratos medios y no residenciales, y el decreto que eliminaría exenciones de contribución a varios sectores industriales, lo que podría generar incrementos tarifarios e impactar la competitividad.

‘Cómo Garantizar la Confiabilidad y Sostenibilidad del Sector a Corto y Mediano Plazo’ fue la presentación del Dr. Alejandro Castañeda, Director Ejecutivo de Andeg, quien destacó la importancia de la generación térmica para la estabilidad del sistema. Además resaltó la significativa inversión privada en el sector eléctrico (más de $140 billones) que ha permitido ampliar la capacidad de generación y la cobertura. No obstante, en su presentación alertó sobre un preocupante déficit de energía firme proyectado a partir de 2026, la escasez de gas natural y los constantes retrasos en proyectos de transmisión y generación. Indicó que un punto crítico es la deuda del gobierno en subsidios ($2.2 billones) que afecta la liquidez de las empresas y pone en riesgo el suministro de energía. Finalmente, analizó los impactos negativos de propuestas legislativas y decretos, como el anteproyecto de ley que trasladaría la deuda de la opción tarifaria a estratos medios y no residenciales, y el decreto que eliminaría exenciones de contribución a varios sectores industriales, lo que podría generar incrementos tarifarios e impactar la competitividad.

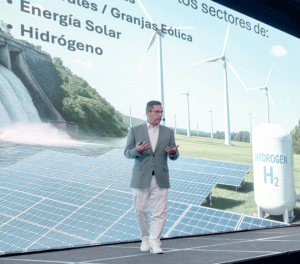

A su vez el Dr. Jorge Machuca, Director División Motores de Cummins Latam tituló su presentación “Cambio Tecnológico para la Generación de Energía y los Re-tos Empresariales” en la cual abordó la transición energética en Colombia, seña-lando su moderado avance y los debates que la rodean. Destacó la actual dependen-cia energética del carbón y petróleo, y la inversión global en energía limpia, su-perando a los combustibles fósiles. Presentó tecnologías futuras como las hidroeléc-tricas, eólicas, solares e hidrógeno, mostrando el compromiso de Cummins con este último. Sin embargo, advirtió sobre barreras como la capacidad limitada de las redes, la necesidad de financiamiento, la falta de claridad normativa y la dependencia de los ingresos por hidrocarburos, aspectos cruciales para la sostenibilidad del sector.

A su vez el Dr. Jorge Machuca, Director División Motores de Cummins Latam tituló su presentación “Cambio Tecnológico para la Generación de Energía y los Re-tos Empresariales” en la cual abordó la transición energética en Colombia, seña-lando su moderado avance y los debates que la rodean. Destacó la actual dependen-cia energética del carbón y petróleo, y la inversión global en energía limpia, su-perando a los combustibles fósiles. Presentó tecnologías futuras como las hidroeléc-tricas, eólicas, solares e hidrógeno, mostrando el compromiso de Cummins con este último. Sin embargo, advirtió sobre barreras como la capacidad limitada de las redes, la necesidad de financiamiento, la falta de claridad normativa y la dependencia de los ingresos por hidrocarburos, aspectos cruciales para la sostenibilidad del sector.

La presentación del Dr. Jairo Chaves Ceo de Proeléctricos MDS, «RETIE 2024: Más allá de los intereses legítimos», presentó una revisión del RETIE 2024, reconoció aspectos positivos como la conservación de intereses legítimos, la inclusión de nuevas tecnologías para la transición energética y una mayor vigencia del reglamento. Sin embargo, enfatizó en que la nueva versión «vuelve a ceros» la conformidad, presenta un glosario insuficiente y aleja de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Finalmente, advirtió sobre el impacto económico negativo, previendo un aumento de costos en proyectos (4X-6X), un alza de precios (5%-10%) y una inflación regulada (1%-2%), lo que afecta la sostenibilidad, limita la innovación y encarece los productos, sin aumentar la seguridad.

La presentación del Dr. Jairo Chaves Ceo de Proeléctricos MDS, «RETIE 2024: Más allá de los intereses legítimos», presentó una revisión del RETIE 2024, reconoció aspectos positivos como la conservación de intereses legítimos, la inclusión de nuevas tecnologías para la transición energética y una mayor vigencia del reglamento. Sin embargo, enfatizó en que la nueva versión «vuelve a ceros» la conformidad, presenta un glosario insuficiente y aleja de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Finalmente, advirtió sobre el impacto económico negativo, previendo un aumento de costos en proyectos (4X-6X), un alza de precios (5%-10%) y una inflación regulada (1%-2%), lo que afecta la sostenibilidad, limita la innovación y encarece los productos, sin aumentar la seguridad.

Esta jornada concluyó con el Panel sobre Innovación, Sostenibilidad y Competitividad, y la participación de Carlos Alfonso Lozano, vicepresidente Área Técnica de Centelsa by Nexans, Pedro Andrés Osses, Gerente Comercial de Procables Prysmian Group, Mauricio Jaimes, Senior Management de FYR Ingenieros y Andrés Felipe Jaimes, Gerente de Talento Humano de JE Jaimes Ingenieros, el debate se centró en tres ejes clave: la innovación como base de la sostenibilidad, la conexión entre el talento humano y la industria, y la aplicación de la innovación con resultados tangibles. Los panelistas abordaron la importancia de transformar procesos y modelos de negocio para construir organizaciones más ágiles y flexibles, subrayando que innovar es transformar realidades, no solo proponer ideas; se destacó la estrecha relación entre la sostenibilidad y el talento humano como motores de la competitividad. Se discutió la necesidad de atraer, formar y retener talento especializado en un sector en constante evolución, así como la importancia de conectar la industria con la academia para cerrar la brecha de conocimientos. Los líderes ofrecieron ejemplos concretos de innovaciones implementadas en sus organizaciones, desde soluciones tecnológicas hasta mejoras en la gestión, evidenciando que la innovación es una herramienta de supervivencia y una palanca de crecimiento. El mensaje final del panel fue claro: la innovación debe tener un propósito y una visión estratégica para que la sostenibilidad y la competitividad sean una consecuencia natural de sus esfuerzos.

Esta jornada concluyó con el Panel sobre Innovación, Sostenibilidad y Competitividad, y la participación de Carlos Alfonso Lozano, vicepresidente Área Técnica de Centelsa by Nexans, Pedro Andrés Osses, Gerente Comercial de Procables Prysmian Group, Mauricio Jaimes, Senior Management de FYR Ingenieros y Andrés Felipe Jaimes, Gerente de Talento Humano de JE Jaimes Ingenieros, el debate se centró en tres ejes clave: la innovación como base de la sostenibilidad, la conexión entre el talento humano y la industria, y la aplicación de la innovación con resultados tangibles. Los panelistas abordaron la importancia de transformar procesos y modelos de negocio para construir organizaciones más ágiles y flexibles, subrayando que innovar es transformar realidades, no solo proponer ideas; se destacó la estrecha relación entre la sostenibilidad y el talento humano como motores de la competitividad. Se discutió la necesidad de atraer, formar y retener talento especializado en un sector en constante evolución, así como la importancia de conectar la industria con la academia para cerrar la brecha de conocimientos. Los líderes ofrecieron ejemplos concretos de innovaciones implementadas en sus organizaciones, desde soluciones tecnológicas hasta mejoras en la gestión, evidenciando que la innovación es una herramienta de supervivencia y una palanca de crecimiento. El mensaje final del panel fue claro: la innovación debe tener un propósito y una visión estratégica para que la sostenibilidad y la competitividad sean una consecuencia natural de sus esfuerzos.

La encargada de dar apertura a esta temática fue la Dra. Karen Schutt Esmeral, Viceministra de Energía con la presentación “hoja de ruta y estado de la Transición Energética En Colombia” quien detalló los avances regulatorios e iniciativas estratégicas de Colombia en su camino hacia una matriz energética más limpia. Destacó la implementación de resoluciones para la energía eólica offshore, con proyecciones de inversión significativas y creación de empleo, así como el desarrollo de un decreto para el almacenamiento de energía y la resolución de autogeneración remota. En cuanto a nuevas fuentes, se resaltaron los avances en la regulación y proyectos de hidrógeno y geotermia, junto con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear.

La encargada de dar apertura a esta temática fue la Dra. Karen Schutt Esmeral, Viceministra de Energía con la presentación “hoja de ruta y estado de la Transición Energética En Colombia” quien detalló los avances regulatorios e iniciativas estratégicas de Colombia en su camino hacia una matriz energética más limpia. Destacó la implementación de resoluciones para la energía eólica offshore, con proyecciones de inversión significativas y creación de empleo, así como el desarrollo de un decreto para el almacenamiento de energía y la resolución de autogeneración remota. En cuanto a nuevas fuentes, se resaltaron los avances en la regulación y proyectos de hidrógeno y geotermia, junto con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear.

Además, mencionó el «Plan 6GW Plus» para incorporar más de 6 GW de capacidad limpia, el crecimiento de la electromovilidad (superando los 26.000 vehículos eléctricos en junio de 2025), la identificación de 49 proyectos de hidrógeno y la inauguración del primer proyecto de amoníaco verde en América Latina. En la presentación también subrayó el aumento de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en la matriz energética, proyectando un 26% para 2026, y el enfoque en la electrificación del transporte, responsable del 44% del consumo energético del país.

A su vez el Dr. Manuel Peña Suárez, Director de la Upme habló del plan de desarrollo del sector energético, abordando la evolución de la matriz eléctrica para asegurar un suministro confiable y económico. Analizó escenarios con y sin nuevas capacidades, incluyendo tecnologías como la geotermia y eólica offshore, pero señaló que la nuclear no es viable por sus altos costos. Los resultados preliminares indican que el cumplimiento de cronogramas de expansión es crucial para la confiabilidad del sistema, especialmente con una demanda superior. La expansión proyecta que las energías eólica y solar representarán entre el 44% y el 54% de la matriz al final del periodo, priorizando la hidráulica y el gas para la firmeza.

A su vez el Dr. Manuel Peña Suárez, Director de la Upme habló del plan de desarrollo del sector energético, abordando la evolución de la matriz eléctrica para asegurar un suministro confiable y económico. Analizó escenarios con y sin nuevas capacidades, incluyendo tecnologías como la geotermia y eólica offshore, pero señaló que la nuclear no es viable por sus altos costos. Los resultados preliminares indican que el cumplimiento de cronogramas de expansión es crucial para la confiabilidad del sistema, especialmente con una demanda superior. La expansión proyecta que las energías eólica y solar representarán entre el 44% y el 54% de la matriz al final del periodo, priorizando la hidráulica y el gas para la firmeza.

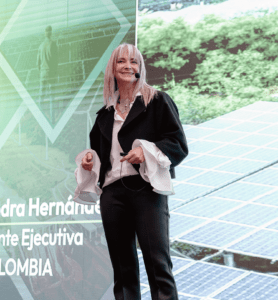

Por otro lado, la Dra. Alexandra Hernández, Presidente Ejecutiva de Ser Colombia, abordó los desafíos y avances de las energías renovables no convencionales (FNCER) en el país. Indicó que, a septiembre de 2025, se proyecta una capacidad significativa en operación y construcción, con más de 2.550 MW que representan el 12% de la capacidad instalada total, generando empleos e inversiones. Sin embargo, alertó sobre un déficit de energía firme a partir de 2027 que se incrementará anualmente. Enfatizó que las FNCER podrían aportar mucho más, pero enfrentan grandes desafíos: la lentitud en la entrada en operación de proyectos (debido a la gran cantidad de trámites y demoras), la necesidad de expandir la infraestructura y el acceso a la red, la urgencia de regulación para acelerar el cierre financiero de proyectos y la importancia de garantizar estabilidad jurídica. Finalmente propuso acciones concretas para acelerar la entrada de estas energías, como el cumplimiento de los tiempos normativos en trámites, el fortalecimiento de las autoridades y decisiones urgentes en materia regulatoria y de coordinación interinstitucional.

Por otro lado, la Dra. Alexandra Hernández, Presidente Ejecutiva de Ser Colombia, abordó los desafíos y avances de las energías renovables no convencionales (FNCER) en el país. Indicó que, a septiembre de 2025, se proyecta una capacidad significativa en operación y construcción, con más de 2.550 MW que representan el 12% de la capacidad instalada total, generando empleos e inversiones. Sin embargo, alertó sobre un déficit de energía firme a partir de 2027 que se incrementará anualmente. Enfatizó que las FNCER podrían aportar mucho más, pero enfrentan grandes desafíos: la lentitud en la entrada en operación de proyectos (debido a la gran cantidad de trámites y demoras), la necesidad de expandir la infraestructura y el acceso a la red, la urgencia de regulación para acelerar el cierre financiero de proyectos y la importancia de garantizar estabilidad jurídica. Finalmente propuso acciones concretas para acelerar la entrada de estas energías, como el cumplimiento de los tiempos normativos en trámites, el fortalecimiento de las autoridades y decisiones urgentes en materia regulatoria y de coordinación interinstitucional.

Seguidamente el Dr. David Riaño representante de Ecopetrol, abordó la incertidumbre global del sector, instando a Colombia a concentrarse en sus propios desafíos. Subrayó que, en 2023, el petróleo y carbón aportaron el 54% de la demanda energética interna, siendo el transporte el mayor consumidor (42%), predominantemente carretero (91.14%). Riaño enfatizó que, incluso con todos los proyectos actuales de energía renovable, el país no podría atender la creciente demanda, especialmente si no se actúa rápidamente en eficiencia energética y transformación tecnológica. Concluyó que la inacción genera un gran riesgo para el crecimiento económico, la seguridad energética y la atención de la demanda.

Seguidamente el Dr. David Riaño representante de Ecopetrol, abordó la incertidumbre global del sector, instando a Colombia a concentrarse en sus propios desafíos. Subrayó que, en 2023, el petróleo y carbón aportaron el 54% de la demanda energética interna, siendo el transporte el mayor consumidor (42%), predominantemente carretero (91.14%). Riaño enfatizó que, incluso con todos los proyectos actuales de energía renovable, el país no podría atender la creciente demanda, especialmente si no se actúa rápidamente en eficiencia energética y transformación tecnológica. Concluyó que la inacción genera un gran riesgo para el crecimiento económico, la seguridad energética y la atención de la demanda.

El Dr. Luis Ernesto Silva, Vicepresidente de la Región Sudamérica de Centelsa by Nexans, destacó el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica global y en Colombia, proyectando una matriz donde las energías renovables (solar y eólica) alcanzarán entre el 44% y el 54% para 2050. Sin embargo, advirtió sobre las amenazas a la competitividad de la industria local, especialmente por la asimetría en las relaciones comerciales con China y la «paradoja» de la Ley 1715 de 2014, que al excluir el IVA para equipos FNCE, encarece la producción nacional frente a las importaciones, además para fortalecer la industria local y garantizar una transición energética «segura, competitiva y soberana» propuso capitalizar la capacidad local, establecer alianzas público-privadas, nivelar el campo de juego (cambiando la exclusión a exención de IVA) y blindar estratégicamente el sector energético nacional.

El Dr. Luis Ernesto Silva, Vicepresidente de la Región Sudamérica de Centelsa by Nexans, destacó el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica global y en Colombia, proyectando una matriz donde las energías renovables (solar y eólica) alcanzarán entre el 44% y el 54% para 2050. Sin embargo, advirtió sobre las amenazas a la competitividad de la industria local, especialmente por la asimetría en las relaciones comerciales con China y la «paradoja» de la Ley 1715 de 2014, que al excluir el IVA para equipos FNCE, encarece la producción nacional frente a las importaciones, además para fortalecer la industria local y garantizar una transición energética «segura, competitiva y soberana» propuso capitalizar la capacidad local, establecer alianzas público-privadas, nivelar el campo de juego (cambiando la exclusión a exención de IVA) y blindar estratégicamente el sector energético nacional.

El congreso finalizó con el Panel el Futuro Energético de Colombia integrado por: Freddy Zuleta, gerente general de Enlaza Grupo Energía Bogotá, Camilo Marulanda, Presidente de Isagen, Rodolfo Anaya, Presidente de Vanti y José Antonio Vargas, Presidente de la Junta Directiva de Enel Colombia y moderado por el Dr. José Fernando Prada, Ex Director de la Creg, se profundizó en los desafíos de la transición energética en Colombia, destacando que no se trata solo de un debate ideológico, sino de la implementación de políticas coherentes y con visión a largo plazo. Se discutieron temas críticos como los cuellos de botella para el desarrollo de proyectos de infraestructura, el papel del gas natural en la matriz energética, la integración de energías renovables no convencionales y la necesidad de digitalizar el sector. Los expertos enfatizaron que el futuro del sector depende de decisiones técnicas y económicas acertadas para asegurar la suficiencia, confiabilidad y asequibilidad del suministro.

El congreso finalizó con el Panel el Futuro Energético de Colombia integrado por: Freddy Zuleta, gerente general de Enlaza Grupo Energía Bogotá, Camilo Marulanda, Presidente de Isagen, Rodolfo Anaya, Presidente de Vanti y José Antonio Vargas, Presidente de la Junta Directiva de Enel Colombia y moderado por el Dr. José Fernando Prada, Ex Director de la Creg, se profundizó en los desafíos de la transición energética en Colombia, destacando que no se trata solo de un debate ideológico, sino de la implementación de políticas coherentes y con visión a largo plazo. Se discutieron temas críticos como los cuellos de botella para el desarrollo de proyectos de infraestructura, el papel del gas natural en la matriz energética, la integración de energías renovables no convencionales y la necesidad de digitalizar el sector. Los expertos enfatizaron que el futuro del sector depende de decisiones técnicas y económicas acertadas para asegurar la suficiencia, confiabilidad y asequibilidad del suministro.

El panel también puso de relieve la urgencia de fortalecer la infraestructura y la regulación para atraer inversiones y asegurar la competitividad. Se analizó cómo los retos en los procesos de licenciamiento y consulta previa afectan la expansión del sector, y se debatió sobre la necesidad de señales de precio claras y reformas regulatorias para incentivar el desarrollo de nuevos proyectos. Además, se exploró la preparación del país para la digitalización y el despliegue de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y las microrredes. Los participantes coincidieron en que es fundamental que las políticas energéticas se alineen con las dinámicas globales para que el sector pueda continuar su crecimiento y contribuir al bienestar de los colombianos.